近世編第1節/幕藩体制の成立と尼崎7/近世の身分制度(岩城卓二)

天和3年(1683)に尼崎藩領に通達された衣類統制に関する触書〔ふれがき〕

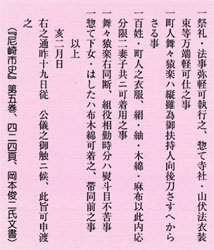

近世社会においては、身分・格式によって衣類が制限されました。上に引用したのは、天和3年2月、尼崎藩領に通達された衣類統制に関する触書で、寺社・山伏の法衣装束、百姓・町人、下女・はした(雑役に使われる女中)の衣類が細かく制限されています。

この触書は末尾に「従 公儀之御触ニ候」と記されるように、幕府より通達を命じられたものです。同じ触書が江戸・京・大坂でも通達されていることから全国触と思われ、この頃幕府が全国レベルで身分・格式に応じた衣類の着用を徹底させようとしたことがわかります。なお、「従」と「公儀」の間が空いているのは「公儀」に敬意を表しているためで欠字と言います。

尼崎藩ではこの触書だけでなく、その解釈と独自の条文を加えて通達しました。たとえば3条目に〈町人も分限に応じた衣服着用〉とあることを指して、「然上ハ軽町人ハ木綿・麻布之外ハ不可着事」と、さらに町人内に格差を設けようとしています。また百姓・町人は小袖・羽織襟〔えり〕・袖縁〔そでべり〕に絹・紬・木綿以外を用いることを禁止しています。医師の衣類はこの触書では触れられていないが後日申し渡すこと、「俗医軽もの」は百姓・町人の衣服と同じであることも付け加えられています。

帯刀〔たいとう〕は武士の特権でしたが、百姓・町人にも帯刀を許される者もいましたし、祭礼・儀礼・旅行の際、脇差を指すことがありました。尼崎藩はこの帯刀についても、尼崎・兵庫・西宮といった「町屋と入交たる所」での百姓帯刀禁止などを命じました。

近世社会と身分

近世は、身分と呼ばれる地位・序列がある社会でした。支配身分として苗字〔みょうじ〕・帯刀〔たいとう〕などさまざまな特権を持つ武士は政治や軍事を独占して、被支配身分である百姓・町人などから年貢・諸役を徴収しました。このほか天皇家や公家、上層の僧侶・神職も支配身分と言えます。

一方、被支配身分である百姓は村に住み、農業を中心に林業・漁業などに携わり、町人は町に住み、商工業に従事しました。武士が家中に属したように、百姓は村、町人は町という集団に組織されていました。職人は大工・大鋸〔おが〕・木挽〔こびき〕・鍛冶〔かじ〕・鋳物師〔いもじ〕などの総称で、それぞれ集団に編成され、百姓・町人とは異なる独自の技術労働を領主から課せられました。

よく耳にする士農工商〔しのうこうしょう〕とは、序列ではありません。武士と百姓・町人・職人の間には大きな一線がありましたが、百姓・町人・職人の間に決定的な区別・差別はありませんでした。

そのほかにも多くの身分がありましたが、社会に必要な仕事を担いながら不当な差別を受けたのが、穢多〔えた〕・非人〔ひにん〕です。中世以来、漂泊〔ひょうはく〕の芸人・宗教者や死者の葬送・埋葬儀礼などに従事する人々は賤視〔せんし〕され、ときには畏怖〔いふ〕・畏敬の念をもって差別されました。幕藩権力が体制維持のため、こうした人々を身分として編成した結果、社会のなかの差別意識は体制的な排除となりました。穢多・非人の呼称は中世においてすでに確認でき、近世に入ると幕府が蔑称〔べっしょう〕としてこれを全国に広めました。穢多は農業・皮革製造などに従事し、死牛馬の処理を強制されたり、行刑的・警察的な役を課されました。非人は、行刑役・警察的な役を課され、村・町の番人や、乞食・芸能に従事しました。

こうした身分は、地域や時期によってそれぞれ独自の個性ある身分集団として存在しました。たとえば、関八州および伊豆国などの穢多・非人は、江戸浅草に役所を構える弾左衛門〔だんざえもん〕に支配されましたが、畿内ではこうした弾左衛門支配は存在しませんでした。

役の負担とは

近世社会の各身分は、国家・領主から役の負担を課せられました。

たとえば百姓は戦時に物資を運搬する陣夫〔じんぷ〕、助郷〔すけごう〕などの街道人馬、河川普請〔ふしん〕人足といった百姓役を負担することで百姓身分として公認されました。

青山家時代、寛永12〜20年(1635〜43)の尼崎藩では、陣夫役が100石につき1人・1疋〔ぴき〕、公儀御普請人足が200石につき1人・1疋と定められています。

これは村単位で課され、たとえば500石の村であれば、陣夫5人と、おそらく荷物運搬用としての牛を5疋負担しなければなりませんでした。

武士も軍役〔ぐんやく〕、普請役を負担しました。戸田家では軍役、平常の警備役、普請役が課されたようです。

職人は技術労働を課されました。関ヶ原合戦後、京都の大工頭中井家が畿内・近江6か国の大工・大鋸支配を命じられましたが、尼崎藩領の大工の編成や、中井家支配との関係などはよくわかっていません。

「かわた」にも皮多役が課され、一般的には死牛馬の処理や行刑役でした。尼崎藩の皮多役については、いまのところ、青山家時代に尼崎城中屋敷の掃除役が100石につき1人課されていたことがわかるだけです。

〔参考文献〕 役負担については、高木昭作『日本近世国家史の研究』(岩波書店、平成2年)、中井家の職人支配については、谷直樹『中井家大工支配の研究』(思文閣、平成4年)をご参照ください。

被差別身分の居住地

穢多は、畿内などでは「かわた」と呼ばれることもありました。畿内周辺の幕府領では早くから穢多の呼称が用いられていますが、尼崎藩領では、「かわた」が一般的だったようです。宝永8年(1711)の記録によると、尼崎藩領4万8千石には13の「かわた」居住地があり、総人口9万3,389人のうち約1.8%が「かわた」身分でした。「かわた」居住地の規模には、かなりばらつきがあったようです。

このうち神崎を中心に、かわた身分の成立と居住地支配を見ていきましょう。文禄3年(1594)の額田〔ぬかた〕村太閤検地帳には、「かわた」と肩書きされた登録人が3人います。弥三郎・弥四郎・彦次郎です。この検地帳によると、村高145石余りのうち額田村民の総所持高は約90石で、一番の所持者は16石余りでした。ほとんどの村民は3石以下の零細な所持高で、かわたの3人も1〜3石程度の所持高にすぎません。しかし、額田村の土地のうち約50石を他村民が所持していたように、額田村民も近隣の村に土地を所持していたと思われるので、かわた3人の総所持高はわかりません。

このかわた3人は、太閤検地当時は額田村の東部に居住していましたが、その後隣村の神崎村へ移住したと考えられています。大正2・3年(1913・14)刊行の『兵庫県部落沿革調』には、「永禄年間(1558〜70)に弥四郎と彦四郎という兄弟が額田村に来住し、荒地を開墾した。その後同じような境遇の人々が集まり、一団をなした」と記されています。太閤検地帳に見える「弥四郎」と「彦次郎」のことかどうかわかりませんが、戦乱が続く戦国時代、流浪の旅を続けた弥四郎たちは額田村の東部を安住の地にしようとしたのかもしれません。しかし、藻〔も〕川の洪水に遭い、その後神崎村内に移住したと言われています。

同所は慶長10年(1605)頃の国絵図に、「河田村 弐十八石六斗六升六合」と記載されていることから、近世初頭の早い時期から集住地を形成し、独立した高を持つ「村」として掌握されていたことがわかります。元和3年(1617)に尼崎藩主家となった戸田家の所領村を書き上げた史料でも、神崎村など近隣村とともに「弐拾八石六斗六升六合 河田村」と列記され、その村高が知行高5万石に含まれています。

しかしこうした場合であっても、百姓村=本村に従属する枝村として支配されました。神崎の場合、神崎村が本村で、「河田村」が枝村〔えだむら〕ということになり、たとえば近世後期の年貢賦課〔ふか〕は、神崎村に発給される年貢免定(免状)の後半に「同村皮多」分28石余りの年貢が記載されていました。独立した高を持つ「村」として国絵図に記載されながら、百姓村のように「河田村」単位で年貢免定が作成されていないのです。いつ頃からこうした形式がとられているのかはわかりませんが、領主と村の関係をもっともよく表す年貢の賦課が本村と一体化させられたという点では、「河田村」の神崎村への従属度は高いと言えるかも知れません。

ふつう本村と枝村という関係では、触書や願書といった公文書もかわた村が領主と直接やりとりするのではなく、本村=百姓村を経由して行なわれました。藩領のかわた村でも、こうした支配が史料から確認できます。

現尼崎市域では、この神崎村のほか、西長洲〔ながす〕・塚口・上之島〔かみのしま〕・潮江・水堂〔みずどう〕・守部〔もりべ〕・今北といった村々にかわたが居住していたことが記録されています。

高札が建てられる居住地

西長洲には早くからかわたが居住していました。神崎のように枝村として掌握されていないため、本村への従属度はより高かったように思われます。西長洲村のなかに「皮多高」が別個に存在し、年貢率も別に設定されていました。

その一方で、天明8年(1788)の「御巡見様御通行御用之留帳」(『地域史研究』1−2・3、昭和46年12月・47年3月)によると、西長洲の「かわた」居住地には高札が建てられていました。高札は村の独立の証と言われ、同史料によると尼崎藩領ではほかに「神崎村皮多」と「今北村皮多」に高札が建てられており、

百姓村から支配されながらも、3か村は何らかの独立を勝ち取っていたものと思われます。

一方、「塚口村皮多」と「上之島村枝郷皮多」には高札の記載がありません。とくに上之島の場合、「上之島村枝郷皮多」と枝村として掌握されながら、村の独立の証である高札は建てられていないのです。本村=百姓村との関係は、さまざまであったものと思われます。

被差別呼称の変化

市域では、太閤検地以降寛文年間(1661〜73)頃までにかわた居住地が確定していったと考えられています。潮江村には寛文年間頃、新田開発にともなって他村のかわたが来住したと考えられており、寛文9年の史料では独立する58石余の「皮多村」として掌握されています。

太閤検地以降、枝村として支配されたり、百姓村に従属させられますが、差別が強化されるのは17世紀後半から18世紀初頭にかけてです。全国各地で、集落を垣根で区切ったり、氏神の祭礼から排除するなど、差別が強まると言われています。

潮江村でも、差別が強まったことが知られています。文政9年(1826)、同村は旗本青山家領・旗本滝川家領・幕府領という相給〔あいきゅう〕村でした。このうち幕府領は264石余りで、庄屋1軒、年寄1軒、「本株百姓」7軒、「半株百姓」2軒、「借地水呑〔みずのみ〕」7軒からなっていました。この段階では独立した「皮多村」の高は見えず、幕府領百姓村の支配を受けていました。「かわた」ではなく「穢多」と呼称され、「支配借地穢多家数拾四軒」は、御領分の頭百姓曽助が所持する、「高内屋敷」を借地し住居している、とされました。公文書では「潮江村支配穢多」、「本郷支配穢多」と表現されており、本村の強い支配下に置かれていたことがうかがわれます。

「穢多」たちが居住する「高内屋敷」は、本村=百姓身分の居住地から完全に分離された場所に設けられ、周囲は竹や木で覆われ、目につきにくくされるという差別的扱いを受けていました。家屋敷面積は百姓と比べると小さめで、本村の百姓屋敷と同じような普請をすることは禁じられていました。違反した場合は本村から厳しい抗議を受け、建て替えを余儀なくされました。

この頃の宗門改〔あたらめ〕帳は「潮江村支配穢多分」として、百姓とは別に作成されていました。天保2年(1831)の「穢多分」宗門改帳によると、14軒のうち9軒が幕府領に土地を所持し、13石を越える高持ちもいたことがわかります。874石余りの潮江村全体でどれくらいの所持高であったかはわかりませんが、差別を受けながらも彼らが農民として土地所持の努力を続けていたことがわかります。

夫婦と子供、あるいは夫婦と親兄弟という家族構成が多いという点は、百姓と同じです。また、結婚年齢も百姓と大差ありませんが、通婚圏はかなり遠距離の島上〔しまがみ〕郡・豊島〔てしま〕郡や播磨国にまで広がっています。これは差別的な制約から、穢多身分同士でしか婚姻が成立しないためでした。

被差別身分の仕事

潮江村の穢多は農業に専従し、近隣の穢多のように百姓所持の牛が死亡すると貰〔もら〕い受け、解体し、皮などを生産する仕事には携わっていませんでした。ところが農業だけでは生活が立ちゆかなくなり、寛政11年(1799)、死牛の解体に従事できるように、本村の村役人が幕府代官所に願い出ました。

この願いは認められ、穢多は死牛解体の権利を11株と定めること、もめごとが起きたときは本村庄屋を通じて対応し、費用は穢多が賄〔まかな〕うことを庄屋に誓約しています。11株となったのは当時居住していた軒数に照応したと思われ、本家は1株、分家は半株と権利には差がありました。この株は譲渡することもできましたが、その場合、本村庄屋などの承認が必要でした。

当時潮江村は文政9年と同じく3給でしたが、他2領も同意し、村の死牛はすべて同村の穢多が解体することができるようになりました。穢多はこれに感謝し、以後農業に精を出し、皮・骨は田畑に放置しないことなどを潮江村のすべての百姓に誓約しており、何事も百姓村の強い支配下に置かれていたことがわかります。

平和にはなりましたが、身分制度を基礎とする近世とは、被支配身分のなかにおいても、こうした差別構造を持つ社会であったことを忘れてはなりません。

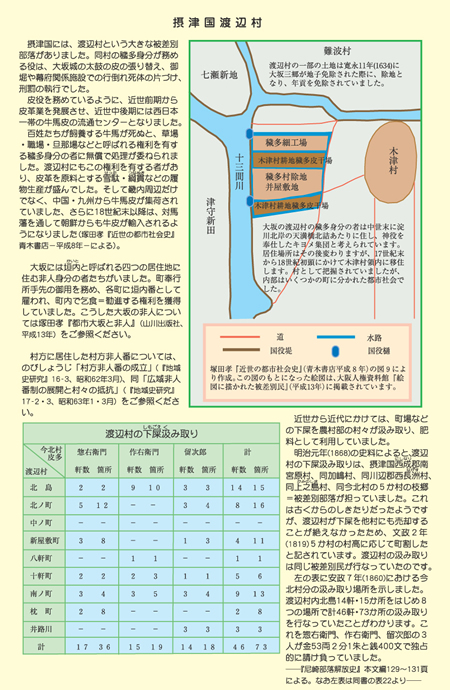

摂津国渡辺村

本節の叙述の多くは、尼崎部落解放史編纂委員会『尼崎部落解放史』(尼崎同和問題啓発促進協会、昭和63〜平成5年)に拠っています。同書は市域を対象に部落差別の歴史や実態が詳細に論じられる本文編のほかに、関係史料を網羅した史料編2冊からなります。市域に即して被差別身分の理解を深めるには、まず同書を一読するとよいでしょう。

また、中学・高校の社会科教科書にも、短いながらも的確な叙述がなされています。本節では『詳説日本史』(山川出版社)を参考にしました。

被差別身分や部落のあり方、差別の歴史は地域によって多様ですが、市域に即してさらに理解を深めるのであれば、前掲書のほかに、のびしょうじ「一七世紀前期西摂の皮田村」(『地域史研究』9−1、昭和54年6月)などの参考論文をご参照ください。