近代編第3節/工業都市尼崎の形成6コラム/尼いもとランプ飴(井上眞理子)

- 尼いもの起源

- 初島の尼いも農家

- 台風に消えた尼いも

- 大正から昭和初め頃の尼崎臨海部における尼いも栽培の様子

- 尼いもについて記したおもな文献一覧

- ランプ飴の名前の由来

- 戦後は三店舗に

- 木嶋義雄さんからの聞き取りより

戦前の尼崎を知る人たちの口から、なつかしい食べ物としてよく語られるのが「尼いも」と「ランプ飴」です。どちらも長い間、人々の暮らしに寄り添うように作られ続けてきたので、今も忘れられないものとして、人々の心のなかに根付いているのです。

貴布禰〔きふね〕神社の夏祭りの季節になると、皮が赤く、すらっと細長い形をした薩摩〔さつま〕いもが、旧城下町界隈の芋屋に並びます。それまでは輪切りにした川越いもを鉄板で焼いていたのが、尼いもが出始めると蒸して売るのです。赤い尼いもは皮が薄く、ぱっくりとふたつに割ると中は半透明の白い肉で、甘くてとろけそうなその味は「今の薩摩いもよりずっとおいしかった」と、食べたことのある人はみな声を揃〔そろ〕えて言います。

尼いもの起源

尼いもというのは尼崎町から大庄〔おおしょう〕村などにかけて、海岸部の砂地で栽培された甘藷〔かんしょ〕で、明治中頃から昭和初期にかけて、尼崎の名産品として全国にその名を知られました。旧城下の南、かつて大洲〔おおす〕村と呼ばれた初島や新城屋などの新田地帯で栽培が始まり、その起源は18世紀初頭にまでさかのぼるとも伝えられます。その後、竹谷〔たけや〕新田や、さらに大庄村の道意〔どい〕新田へと尼いも畑が広がっていきました。これらの新田地帯では、江戸時代には綿や菜種が多く栽培されますが、明治期に入ると生産が衰え、替わって尼いもを栽培する農家が増えていきました。

戻る初島の尼いも農家

初島でも古くからの尼いも農家の1軒であった、矢野家の矢野實さん(大正3年−1914−生まれ)によれば、同家は尼いもを一番多く作っていたときで、10町歩の畑を持っていたと言います。尼いもには赤と白の2種類があり、栽培していたのはほとんどが赤いもでした。収穫の最盛期は7月から8月にかけてで、一番手のいもは6月の末に「抜きいも」をして、おもに京都の仲買人が高価で引き取り、二番手は大阪や地元で売られました。初島には昭和の初め頃まで20軒近くの尼いも農家があって、尼いもをフゴ(藁〔わら〕や竹で編んだ袋)に入れ、尼崎駅(のちの尼崎港駅)まで船などで運んでいたそうです。

また、矢野家では種いもを栽培するため、河内の藤坂(現枚方〔ひらかた〕市)に畑を借りていました。土壌の違う畑で遅く採れたものが、種いもに適していたからです。毎年11月頃藤坂で採ったいもを船に積んで神崎川を下り、堤防の横穴に保存しました。2月頃になると各農家は苗床を用意し、苗作りを始めます。定期的に畑の砂を武庫川河口の砂と入れ替えねばならず、さらに元肥として畑の土に藁灰〔わらばい〕をまぜたり、苗を植えた後は下肥〔しもごえ〕をかけるなどひどく手間のかかるものでした。このため地域によっては、味のよく似た他品種のものを尼いもとして栽培し、出荷することもありました。

台風に消えた尼いも

大正から昭和のはじめ頃になると、尼崎の海岸部では工業化がすすみ、尼いも畑が徐々に消えていきました。そして尼いもの息の根をとめたのは、昭和9年(1934)に阪神地方を襲った室戸台風でした。海岸部が壊滅的な被害を受け、ことに苗の供給源でもあった初島や道意の畑が泥海となって、尼いもが作れなくなってしまいました。大庄村の内陸部にわずかに残っていたいもも、戦時下の増産体制のもとでは、収穫量の多い「護国」などの改良品種に切り替えられていきました。

昭和20年代に兵庫県の農業指導員をしていた榎本利明さんの証言によれば、室戸台風の後、大庄村の尼いも農家だった笹部重太郎さんが、遠く堺や徳島にまで足を運んで尼いもに非常に近い品種のいもを探し出し、自分の畑で栽培を始めました。戦後、兵庫県立農業試験所の研究員たちが、笹部さんが栽培していたいもを「尼崎赤」と呼んで、数年間にわたり試験場で他の品種との比較研究を行ないました。その結果は、同試験場園芸科の「昭和二七年度甘藷馬鈴薯〔かんしょばれいしょ〕試験成績書」という資料となって残っています。「尼崎赤」というのは、戦前期すでに大阪府や和歌山県など各地で広く栽培されていた品種なので、笹部さんが探し出してきたいもも、どこかの地域で栽培されていた「尼崎赤」だったのではないかと思われます。

笹部さんは、この「尼崎赤」を大切に育てていました。しかし、昭和25年のジェーン台風のとき、笹部さんが住んでいた元浜町にも高潮が押し寄せ、貯蔵していた種いもが水につかってだめになってしまいました。こうして、笹部さんがせっかく探し出したいもも、二度と作ることができなくなったということです。

昭和7〜8年頃、道意新田の尼いも出荷風景(西村豊氏所蔵写真)

戻る大正から昭和初め頃の尼崎臨海部における尼いも栽培の様子

井上眞理子 画

戻る尼いもについて記したおもな文献一覧

| 文献名、発行 | ||

| 尼いもの由来 | 現 状 | 品種・形状など |

| 兵庫県「本県農事調査摘要」(明治23年頃、『明治中期産業運動資料』第9巻ノ2、日本経済評論社 昭和55年所収) | ||

| 享和元年(1801)頃、尼崎大洲村の平野治平が和泉国堺より薯蔓を買い入れ試作。3年後河内国の長尾藤坂地方から種薯購入開始。文化元年(1804)蔓苗を折って移植する技術開発により収量増。天保9年(1838)には作付100町歩となった。 | 現在(明治20年代前半)は栽培方法が進歩し、作付は約280町歩。市場は大阪・神戸。早いものは6月中に出回る。種苗も他地方に出荷。川辺郡に加えて武庫郡でも生産。 | 赤色早種と白藷。丹波においても尼崎より取り寄せ栽培。 (なお、本書中に「尼いも」という名称記載はない) |

| 『兵庫県著名農産物栽培録』(兵庫県内務部 明治24年) | ||

| 寛政年間(1789〜1801)新田を開発して栽植。種いもがどこから伝わったかは不明。 | 川辺郡では尼崎町大洲村が作付最多。大物村と竹谷新田が続く。栽培面積約170町歩。7月中旬以後収穫。一反歩の収量約350〜400貫(1,310〜1,500kg)。大阪・京都・近江・播磨に出荷。 | 俗称「アマイモ」。甘くて美味。赤白二種があり、いずれも長形で、1個の目方100目(375グラム)内外が上品。 |

| 『兵庫県の園芸』(兵庫県農会 大正元年) | ||

| 正徳年間(1711〜16)に西大洲の神職がどこからか種子を得て、栽培を試みたのが始まりと伝えられる。最も栽培法が進歩しており優秀品を産する東大洲の開発が享保年間(1716〜36)なので、それ以降栽培が盛んになったと考えられ、やがて尼藷として世に知られる。栽培は白藷が古く、赤藷は琉球から伝わり140〜150年前(18世紀中後期)から栽培、当初振るわなかったが現在は白色種を凌駕。 | 明治以降尼崎町は工場が増え、作付面積減少傾向。武庫郡の作付が増加し、ことに大庄村で最も盛況。尼藷として各地に出荷。 | 赤藷白藷の二種、形状はいずれも長紡錘形。赤藷は外皮赤色で甚だ薄く、繊維少なく甘みきわめて強い。葉・茎色は緑赤色。収量多く一反歩から500貫。白藷は外皮黄色味を帯びた灰白色、甘みは赤藷に劣るが風味よく早生。収量一反歩400貫内外。種藷は自家栽培せず、栽培家が厳重に選抜した藷蔓を山城・大和・河内地方の農家に毎年提供する「種藷委託栽培法」を採用。 |

| 『副業ニ関スル調査』第1輯(兵庫県内務部 大正7年) | ||

| (『兵庫県の園芸』の記述にほぼ同じ) 栽培起源は川辺郡。 |

川辺郡と武庫郡で営利的栽培。川辺郡は作付減少、武庫郡大庄村・鳴尾村で盛んになっている。 | (品種特性などは『兵庫県の園芸』の記述にほぼ同じ) 種藷は毎年あるいは三年目くらいに河内方面から購入。 |

| 「初島稲荷神社」(『尼崎志』第2篇、尼崎市役所 昭和6年) | ||

| 享保元年(1716)、当地(尼崎)の小山屋半六が初島に新田を開発し一帯に綿を植え、かたわらに甘藷を作り添えた。 | かつて尼いもを入れた甘藷畚(ふご)にまつわる伝説を紹介。 | |

| 『兵庫の園芸』(兵庫県立農業試験場 昭和26年) | ||

| (『兵庫県の園芸』の記述にほぼ同じ) | 明治以降の原産地尼崎の工業地帯化により尼藷栽培減少、隣接町村の栽培盛んになるも戦争によりほぼ絶滅。昭和22、23年頃に復興の機運が生まれるが農林10号など新品種に押されて望み薄。 | (品種特性などは『兵庫県の園芸』の記述にほぼ同じ) 尼藷は産地銘柄と言うべきもので明確な品種として確立したものではなく、初期栽培時代に赤藷白藷の二種を栽培。 |

| 武田久吉「甘藷物語」(『農耕と園芸』第3巻2号、誠文堂新光社 昭和23年) | ||

| 在来品種のひとつに「尼ヶ崎」をあげる。外皮紫紅、肉は灰色、肉質は粘、食味は中の上、貯蔵がむずかしい。 | ||

| 『沖縄に於ける甘藷の育種事業とその業績の概要』(農林省農業改良局研究部 昭和26年) | ||

| 兵庫県の「尼藷」「尼ヶ崎」は形状紡、外皮紅、肉色は白(尼藷)と黄色(尼ヶ崎)、肉質は粉、食味は上。 和歌山県の「尼ヶ崎赤」についても記載。 | ||

| 『かんしょの品種ならびに系統の特性』(農林省九州農業試験場 昭和47年) | ||

| 兵庫県の「尼藷」「尼ヶ崎」は形状紡、外皮紅、肉色は白(尼藷)と黄色(尼ヶ崎)、肉質は粉、食味は上。 和歌山県の「尼ヶ崎赤」、高知県の「尼ヶ崎白」、産地記載のない「尼ヶ崎一号」についても記載。 |

||

「文献一覧」解説

明治期に発行された文献を見ると、尼崎で栽培された甘藷が、この頃すでに大阪や京都にまで出荷されていたことがわかります。また「尼いも」という名称も、広く知られていたようです。

ただ文献が記す品種名はあいまいで、『兵庫の園芸』(昭和26年)は、尼藷は産地銘柄とも言うべきもので明確な品種として確立することはなかった、としています。しかしながら、他の文献と尼いも農家への聞き取り調査を照らし合わせると、確かに「赤色種」と「白色種」という2種類の品種が百年以上もかけて改良され、「尼いも」として広く人々に愛されるに至ったことは間違いないと考えられます。

さらに『兵庫県の園芸』(大正元年)には、種いも栽培は河内などに委託したとあります。他地方の土壌を利用しますが、元となるいも蔓〔つる〕は尼崎の栽培家が種いもに適したものを厳選して供給しており、尼いもは他の品種が取って替わることのできない、確立された品種であったことを物語っています。

なお、聞き取りなどによれば赤色種の肉質は「粘」であったと考えられますが、戦後の農林省の調査記録2種にはいずれも「粉」と記されています。試験場などに取り寄せた段階で取り違えていたのか、あるいは品質が変化してしまったものかとも思われますが、はっきりとした理由は不明です。

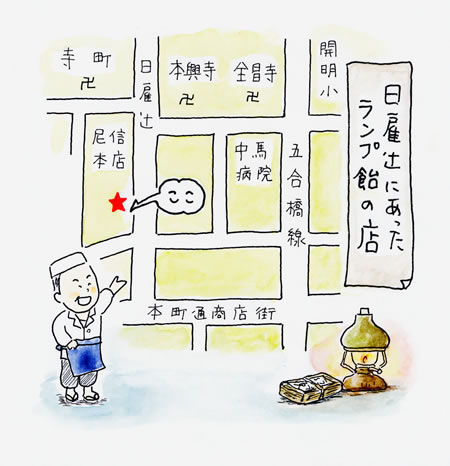

ランプ飴の名前の由来

ランプ飴〔あめ〕の本店は旧城下開明町、本興寺の西の日雇辻〔ひようつじ〕にありました。尼崎生まれの俳人・岡山地朗〔じろう〕翁が『郷土百景』のなかで「日雇辻にランプ飴買ふ寒念仏」と詠〔よ〕んだその店は、明治の中頃、木嶋善次郎さんが始めました。善次郎さんのお孫さんにあたる木嶋義雄さん(大正2年−1913−生まれ)に生前お聞きしたところ、木嶋家は代々普請〔ふしん〕大工をしており、明治になってランプ屋を始めたということです。ところがそのうち、ガス灯や電灯がランプに取って替わるようになったので、今度は飴を作ろうと思い立ち、苦心の末売り出した飴が味が良いと評判になりました。これを、以前の職業にちなんで善次郎さんが「ランプ飴」と名付けたのだそうです。

かつては、年末になると誓文払〔せいもんばら〕いと言って、本町通りの商店が大売り出しをするので、尼崎旧城下や近隣のみならず、池田や能勢などあちこちから人々が詰めかけ、大変なにぎわいになりました。ランプ飴の店の前にもお客さんが大勢並んだと言いますから、旧尼崎町のにぎわいと店の繁盛〔はんじょう〕ぶりがうかがえます。

戦後は三店舗に

日雇辻にあった店は戦時中の家屋疎開〔そかい〕でなくなり、戦後、2代目種吉さんの店が国道2号線沿い(昭和通5丁目)のランプ飴本店、3代目で長男の甚之助さんの店が中央商店街の入り口から2軒目(南側)のランプ飴本舗、二男の義雄さんの店が西宮市の甲子園店でした。義雄さんは、お兄さんとともに昭和60年頃までこの飴を守ってきましたが、長いお付き合いだった原料の水飴屋さんが店を閉じたため、ランプ飴作りをやめたということです。

「納得のいかんもんは売らん」というのがランプ飴を始めた善次郎さんの信念であり、ひいてはランプ飴のランプ飴たるところだったと言えます。竹の皮に包まれた琥珀〔こはく〕色のつややかな飴は、遠い日の記憶のなかで、ひっそりと生きているのかもしれません。

木嶋義雄さんからの聞き取りより

ランプ飴は私の祖父が始めたのですけど、えらいへんこつな人やった。「自分の納得のいかんもんは売らん」いう式で、作っても気に入らん飴ができたら捨ててしまう。その息子である私の父親もやっぱりへんこで、飴がよく売れるから店増やそうとか、そんな話したらもう怒ってしまって大変です。金儲〔もう〕けではなくて、おいしい飴を作るのが自分の喜びだったのでしょう。職人も使わず家族でやってましたから、売り切れたらその日の商売はもうおしまい。だいたい午後1時か2時くらいまでしか作らない。体が疲れたら、もうええ飴ができないと言うんです。

ランプ飴は、粳〔うるち〕米を原料にした水飴と砂糖に、水を加え、直径30㎝ほどの銅〔あか〕鍋で煮詰めて作り、最後にゴマを加えます。焦げ付かないよう檜〔ひのき〕の棒でかき混ぜていくんです。備長炭〔びんちょうたん〕の微妙な火加減でしかうまくできません。機械で作るのは無理なんです。

一子相伝で伝えてきた味ですけど、兄の代から、予備軍ということで私も飴作りを学びました。

おかげさまでランプ飴は人気があって、市内や近くのお客さんはもとより、北海道や鹿児島など全国から注文がありました。海外に行く方が、うちの飴をおみやげにされるので、国内だけやなくて世界各地で食べてもらってたんです。末期ガンの患者さんの家族の方が、「何も食べられないのに、ここの飴だけは喉〔のど〕を通りました。それからは朝から晩までおたくの飴ばかり食べてます」言うて、買いに来られたこともありました。

そんな話を聞くと、うちのおじいさんも親父もへんこつやったけど、人さんに喜んでもらえて、ほんまによかったなと、そない思てます。

井上眞理子 画

戻る〔編集部注〕

箕面市内の「ランプ阿免本舗」では、現在も木嶋さんのご子孫がランプ飴を作っておられ、尼崎市内でも販売されています。