現代編第2節/高度経済成長期の尼崎6/深刻化する公害問題(辻川敦)

- 高度経済成長期の公害被害

- 地盤沈下

- 水質汚濁

- 騒音・振動

- 大気汚染

- 市による調査の開始

- 大気汚染立体観測調査(昭和32年5月)

- 煤煙を排出する発電所の煙突(昭和39年頃)

- 大気汚染発生のメカニズム

- 大気汚染対策の実施

- 担当部局の変遷

- 杭瀬地区の公害反対運動

- 国道43号・阪神高速

高度経済成長期の公害被害

人々の生活が徐々に豊かになっていった高度成長期は、四大公害(水俣〔みなまた〕病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)をはじめ、各地で公害が多発する時期でもありました。反対運動や裁判が始まり、これに対応して公害行政が整備され、昭和42年(1967)には公害対策基本法が公布・施行、46年には環境庁が設置されます。

そんななか、東京・名古屋・大阪といった明治期以来工業化がすすんだ大都市圏においては、大気汚染・地盤沈下・水質汚濁〔おだく〕といった公害が第二次大戦前にすでに始まっており、高度成長とともにさらに深刻化していきます。尼崎は、その大都市圏のなかでも、とりわけ多様で深刻な被害が集中した都市のひとつでした。

地盤沈下

工場の地下水汲〔く〕み上げにより、地下の地盤が脱水収縮して発生する地盤沈下は、臨海部の工業地帯化がすすみつつあった大正期にすでに始まっていた現象でした。敗戦直後の工業生産途絶にともない、一時的に沈下が止まりますが、生産再開とともにふたたび沈下し、昭和30年代には臨海部の水準点が、軒並み年10cm以上も沈下する事態となりました。

このため市域南部にはゼロメートル地帯(大阪湾最低潮位+2.1m以下)が広がり、室戸台風(昭和9年)やジェーン台風(同25年)など連年の水害被害をもたらします。この対策として建設され昭和30年度に完成した防潮堤〔ぼうちょうてい〕も、その後の沈下のため二次に及ぶかさ上げ工事が必要となるほどでした。

結局地盤沈下は、工業用水道整備と地下水汲み上げ規制の効果が表れる昭和40年代にようやく収束します。この時点までに、臨海部では累積で最大2~3mの沈下があり、16k㎡以上、市域の約3分の1がゼロメートル地帯となりました。

末広町、関電発電所東側の道路が海に沈み、電信柱だけが水面上に残る(昭和29年、村井邦夫氏撮影)

戻る水質汚濁

工場排水などの流入による河川水質汚濁もまた、大正期以来の深刻な問題でした。昭和36~37年の調査によれば、市内主要河川のBOD(生物化学的酸素要求量)平均値は53ppmと、通常汚染限界とされる5ppmの10倍以上の値を示すありさまでした。

地盤沈下により蓬〔よも〕川・庄下〔しょうげ〕川・大物〔だいもつ〕川などが自然流下できなくなり、自然の力による浄化作用が働かなくなったことが汚染に拍車をかけ、大物川のようにゴミため同然となり廃川となったケースもありました。大物川の場合は昭和40~45年に埋め立てられ、跡地は約6kmに及ぶ緑道公園として生まれ変わります。

水質に関する規制は、昭和33年公布の水質二法(公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関する法律)および兵庫県公害防止条例により県が行なっていました。昭和45年には水質汚濁防止法が公布され、尼崎市においては一部を除き市長に規制権限が委任されますが、対策が十分効果をあげ水質が改善されていくのは、石油危機(昭和48年)後の新たな施策実施以降のこととなります。

地盤沈下のため流れが止まり、ゴミためのようになった大物川(昭和40年、市広報課撮影)

BOD(生物化学的酸素要求量)=水中有機物の微生物分解時に消費される酸素量。河川の有機汚濁を測る指標。

戻る騒音・振動

住宅と中小・零細工場が隣接する尼崎市域においては、騒音・振動も大きな公害問題のひとつでした。このため、市は騒音防止条例を定めて昭和30年に施行しますが、工場の生産活動そのものをむやみに阻害できないという事情もあって、かならずしも十分な効果をあげることはできませんでした。

加えて商店街の騒音、スナック・バーなど風俗営業

関係の騒音、交通需要増大にともなう自動車・航空機・新幹線の騒音など、経済成長は新たな騒音源を生み出します。その結果、高度成長期を通じて、市民の公害苦情件数に占める騒音・振動事例は常に50%前後と、もっとも大きな比率を占め続けました。

大気汚染

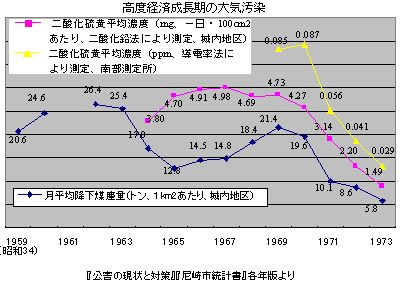

第二次世界大戦以前から戦後の復興期にかけての主たる大気汚染要因は、工場から排出される降下煤塵〔ばいじん〕でした。石炭を燃焼させることにより発生する、いわゆる「黒いスモッグ」です。高度成長期に入ると、石炭から重油へと燃料が転換することにより、これにかわって二酸化硫黄〔いおう〕(亜硫酸ガス)の「白いスモッグ」が登場し、四日市、横浜、川崎、大阪といった工場の密集する都市において、ぜん息患者が多発するなどの被害を引き起こします。尼崎も、そういった激甚〔げきじん〕な大気汚染被害の集中した地域のひとつでした。

高度成長期の尼崎において、主要な大気汚染物質の排出源となったのは臨海部に集中する火力発電所・重化学工業分野の工場群であり、昭和40年代後半以降は、これに国道43号・阪神高速に代表される幹線道路の自動車交通が加わります。人口密集地域に隣接してこれらの排出源が立地したことが、尼崎市域の、特に南部における深刻な大気汚染被害につながりました。

市による調査の開始

戦前すでに著〔いちじる〕しかった煤煙被害が、経済復興とともにふたたび激しくなるなか、昭和25年、市は煤塵収集箱による降下煤塵調査を開始します。同29年7月以降は、国立公衆衛生院の鈴木武夫博士の指導を得て、浮遊粉塵・二酸化硫黄濃度なども含めた総合的な調査を実施していきます。

昭和32年5月、市は大気汚染対策本部を設置し、翌33年にかけて国内初の大気汚染立体観測調査を実施。自衛隊の協力によりヘリコプターや連絡機を使用して、大気中の汚染物質拡散メカニズム解明をこころみます。また33年以降、国立公衆衛生院の協力を得て、大気汚染による健康被害の疫学〔えきがく〕的調査をすすめます。

これらの調査の結果、後掲の図のような汚染発生のメカニズムがあきらかとなり、また大気汚染と呼吸器系疾患〔しっかん〕の発生の間に統計的に相関関係が認められることから、市民の健康に対する大気汚染の影響が推定できるとして、次のような対策を実施していきます。

戻る

戻る

大気汚染立体観測調査(昭和32年5月)

国立公衆衛生院・自衛隊等の協力を得て実施されました。

工場地帯上空の煤煙を補収器におさめている様子(大阪読売新聞社発行『尼崎大気汚染調査-昭和32年5月-』より)

市役所(現城内高校)上空の自衛隊ヘリと観測用気球(大阪読売新聞社発行『尼崎大気汚染調査』-昭和32年5月-より)

戻る煤煙を排出する発電所の煙突(昭和39年頃)

末広町の関電尼崎第一・第二・第三発電所。関西電力をはじめ、尼崎臨海部の工場が排出する煤煙は、夏季に多い南西の風に乗って、市域南東部や隣接する大阪市西淀川区を直撃しました。(兵庫県発行絵葉書より)

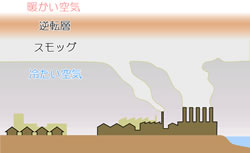

戻る大気汚染発生のメカニズム

比較的冬季に多い、主たる汚染パターン。夜間、上空(通常50~100m前後)に発生した気温の高い逆転層の下に、汚染物質が滞留〔たいりゅう〕し広範囲を覆〔おお〕います。

南西海陸風による局地汚染。比較的夏季に多く、臨海部から排出される汚染物質が風下地域を直撃し、市域南東部から西淀川区にかけて被害が集中します。

戻る大気汚染対策の実施

まず、昭和34年から市の独自施策として、汚染が予想される日には二酸化硫黄・浮遊粉塵濃度などを判断基準として汚染広報を発令し、主要石炭消費工場への排出抑制要請を開始しています。特に、石炭消費量が最大の関西電力の火力発電所においては、要請時には重油混焼率を増し、発電設備の運転操作にも細心の注意を払うこととされました。翌35年7月には、煤煙調査連絡員(民間人16人)による観測・通報制度が発足します40年11月には、県公害防止条例にもとづくスモッグ情報、さらに高濃度汚染の場合は煤煙排出規制法によるスモッグ注意報・警報の発令が定められました。

次に昭和44年6月と9月、市と兵庫県は市内62社(69工場)・3企業団地(55工場)との間において第一次公害防止協定(大気汚染防止協定)を締結。国の定める二酸化硫黄をはじめとする硫黄酸化物の環境基準達成を目標とし、燃料中の硫黄含有率低減などを定めます。47年2月には66社(67工場)・3企業団地(53工場)と、工場ごとの硫黄酸化物総排出量削減などを定めた第二次公害防止協定を締結。燃料の低硫黄化や排煙脱硫装置設置がすすみ、昭和50年度には硫黄酸化物の新環境基準を国が定めた目標年度(53年度)より3年早く達成することができました。

一方大気汚染による公害病患者救済のため、国は昭和44年12月に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」を制定し、医療費等の支給を定めます。翌45年2月の同法施行時における対象地域は川崎市・四日市市・大阪市西淀川区とされ、尼崎市域は指定されませんでした。このため市は尼崎市医師会に委託して昭和44年に実施した呼吸器系疾患調査の結果などをもとに、市域南部の有症者率が川崎市などの指定地域以上である実態を示して、国にはたらきかけます。この結果、昭和45年12月には尼崎市南東部20.6k㎡が同法による指定を受け、49年11月には「公害健康被害補償法」により指定地域が33.5k㎡に拡大。認定公害患者数も、硫黄酸化物の新環境基準達成にもかかわらず増え続けます。このため石油危機以降、行政施策はより包括的な環境対策へと移行し、同時に市民の公害反対運動は激しさを増し、大気汚染をめぐるふたつの公害裁判へと展開していきます。

担当部局の変遷

最後に、公害問題に対処する市の担当部局の変遷〔へんせん〕をたどってみることとしましょう。

昭和29年11月、市は騒音防止条例公布と同時に、衛生局衛生課に公害担当職員を配置。翌30年9月には同課に公害防止係を設置します。この担当1係という態勢は、昭和30年代を通して変わりませんでした。

昭和40年代に入ると、これが抜本的に強化されます。昭和41年9月に公害課が新設され、12月には市立衛生研究所開設、44年度には部相当の公害対策室が設置され翌45年度には局相当に格上げ、衛生研究所は別に衛生局に属することとなります。47年度には公害対策室から生活環境局公害部と部相当に戻りますが、その傘下に公害調整・青空・水質・騒音の4課38人、別に衛生局衛生研究所に臨床・疫学・理化学の3部38人という充実した組織体制のもと、公害行政にあたっていくことになりました。

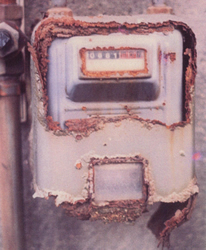

杭瀬地区の公害反対運動

兵庫県住宅供給公社は、東洋紡神崎工場跡を買収して杭瀬団地を建設し、昭和40年度に分譲を開始します。総戸数1,031戸におよぶ団地は駅や商店街に近く、便利な新築団地ということで人気を呼びますが、希望に燃えて入居した住民たちは、やがて深刻な大気汚染・健康被害に悩まされることになります。

住民は昭和44年10月に杭瀬地区公害対策市民の会を結成し、公害日記運動(会員が毎日の大気汚染・被害状況を記録)などによりデータを集めて県や市と交渉。その流れは、尼崎から公害をなくす市民連絡会結成(昭和45年7月)、尼崎公害患者・家族の会結成(46年6月)、最大の汚染源である関西電力の首脳陣と交渉する住民集会開催や、発電所立ち入り調査(47年)へと展開していきました。

設置して4年目のガスメーターの、大気汚染による腐食(昭和43年12月、杭瀬・梶ヶ島地区にて撮影、加藤恒雄氏所蔵写真)

『被害住民の手による公害白書』(昭和45年11月発行、A5判83頁)

「市民の会」が発行し話題となった『被害住民の手による公害白書』には、被害を訴える住民の悲痛な声が綴〔つづ〕られています。

おかあさんが、幼い二人の子のまっかにただれた皮ふをみせながら、涙ながらに公害のひどさを訴えられたとき、ほんとうに怒りにからだをふるわせるということもありました。「こちらにくるまで伊丹の方にいました。二人の子もいたって元気でしたのに、こちらに来たとたん、このような有様。病院にお世話にならない日とてありません。どうすればよいかわかりません…」

〔参考文献〕

加藤恒雄『はじまりは団地の「公害日記」から』((株)ウインかもがわ、平成17年)

杭瀬団地/阪神高速反対座り込み現場位置図

戻る

国道43号・阪神高速

昭和44年5月20日、尼崎市南部を横断する国道43号の上に、高架の阪神高速西宮大阪線を建設することが正式決定されます。これに対して、国道43号の排気ガスや騒音・振動被害に苦しめられていた沿線住民は建設反対運動を開始。当初は西本町〔ほんまち〕の住民を中心とする少人数の集まりでしたが、地道な学習活動を繰り返し、尼崎から公害をなくす市民連絡会などにも参加するなか、やがて西本町と東本町の運動が合流します。大学生など若い世代も加わり、昭和46年12月17日には43号線公害対策尼崎連合会を結成。さらに道意〔どうい〕町や武庫川町の住民も参加するなど、取り組みの輪は沿線一帯に広がっていきました。

連合会は高速道路建設による公害被害の悪化を訴え、阪神高速道路公団や尼崎市と交渉します。しかしながら公団側は、交通需要増大を理由に建設を譲らず、昭和47年8月3日、住民との話し合いの間は中止するとしていた工事の再開を強行します。こうして同日朝、武庫川町の阪神高速西宮大阪線工事現場において、反対住民と公団側作業員らが衝突するという事態が発生しました。

連合会側の捨て身の抵抗に公団側はやむなく撤退。住民たちはそのまま座り込みに入り、大阪の公害反対運動からの支援カンパを元手にマイクロバスを購入して団結小屋としました。こうして昭和54年8月3日まで2,556日に及ぶ、歴史的な座り込み闘争が始まりました。

43号線公害対策尼崎連合会の座り込み(大久保勝芳氏提供写真)

〔参考文献〕

麻生節子『コスモスの甦る日まで』(夏の書房、昭和56年)

『静かに眠れる夜を 尼崎四三号線道路公害闘争の記録』(尼崎都市・自治体問題研究所、平成11年)

戻る