現代編第3節/石油危機から震災まで3/石油危機以降の都市行政(辻川敦)

総合基本計画の策定

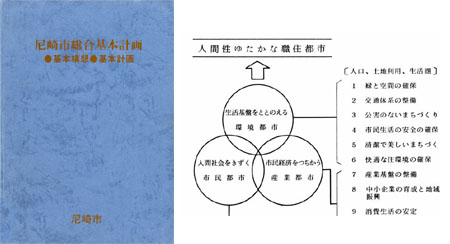

石油危機が起こった昭和48年(1973)当時、市の施策の基本方向を定めていたのは、昭和46年に策定された「まちづくり基本構想」でした。篠田隆義〔しのだたかよし〕市長のもと作られたこの構想は、公害問題の解決をはじめとする都市環境の改善や、下水道普及等の基盤整備などを中心的課題として、快適に住み、働き、楽しむことのできる「職住都市」をめざすことをうたっていました。

「基本構想」の目標年次は昭和56年でしたが、石油危機以降の情勢変化に対応して新たな基本構想を早期に策定すべく、市は昭和53年1月に学識経験者、市民団体代表、市議会議員などからなる総合計画審議会を発足させ、市民アンケート調査や市民提言の公聴などを実施していきます。こうして、篠田市政を引き継ぎ昭和53年に誕生した野草平十郎〔へいじゅうろう〕市長のもと、昭和54年に「総合基本計画」を策定します。

この基本計画は、急速な都市化や生活様式の変化、高度成長から安定成長へという経済の転換、物より心の豊かさを重視する機運の高まりといった時代の変化が生まれているという認識のもと、市民の願いを実現する市の都市像として、緑・交通・住宅などの都市環境、商業・工業などの産業機能、福祉・教育・文化・自治などの市民生活という三つの分野の調和をはかることで、「人間性ゆたかな職住都市」を実現していくことを目標に掲げました。昭和55年からの11か年計画とし、目標年次は昭和65年と定められました。

計画の見直しと六島市政

野草市政のもと、総合基本計画に沿った新たな都市行政が展開されていきますが、人口の減少や産業の衰退、特に市域南部の工業地帯や既成市街地の空洞化といった流れに対しては、かならずしも有効に対処していくことができません。このため、昭和60年には総合計画審議会が計画の改訂を答申。目標年次を5年延長して昭和70年とし、都市イメージの向上や、9年後に予定される関西国際空港開港に関連付けた都市整備などを打ち出します。

再スタートを切った基本計画でしたが、目標年次を待つことなく、平成4年(1992)にはふたたび改訂されることになります。市がこの改訂作業に着手したのは平成2年5月のこと。同年11月には、保守市政への転換を通じて尼崎の活性化を訴える六島誠之助〔せいのすけ〕市長が当選します。新市長の諮問を受けて、総合計画審議会が1年あまりをかけて出した答申は、野草市長時代の昭和60年改訂において打ち出された方向性をふまえ、さらに発展させた全面改訂となりました。

「にぎわい・創生〔そうせい〕・あまがさき」と銘打たれたこの基本構想・計画が、改訂前のものと異なる大きな特徴は、まず第一に数十年スパンの長期的な基本構想を示したうえで、その第一段階としての計画期間を設定している点にありました。具体的には、基本構想の目標年次は21世紀の最初の4半世紀終了時=2025年とし、基本計画は平成13年度までの10年計画とされました。

特徴のもう一点は、そこに示されている都市像の違いです。平成4年の総合基本計画は、まず前提として、内需主導型の堅調な経済成長のもと、高度情報化・高齢化・国際化が急速に進展しているという時代認識を示します。そしてこの時代の流れのなか、価値観の多様化、核家族化、女性の社会進出、自由時間の増大などを背景に、人々は生活を楽しみ、より豊かな生活を求める方向にあると分析します。その一方で、市域部を中心に人口の減少や都市活力の停滞後退が続いているとして、その克服が課題とされます。

そこで総合基本計画が打ち出したのが、従来の計画にある職・住の調和のとれた都市機能の実現に加えて、文化を基軸に都市の魅力を打ち出し、人々が集まりにぎわいが創出されることを通じて、都市の活力を取り戻していくという方向性でした。その点で、この総合基本計画は、改訂作業が始まった時点ですでに崩壊していたバブル経済の時代の余韻を残した内容のものであった、と言うこともできます。

「総合基本計画」の変化

その時代の行政にとってもっとも重要な計画書であるところの「総合基本計画」。

内容とともに、印刷物としての体裁にも、その背景となる時代性の変化があらわれています。

昭和54年(1979)に策定された「総合基本計画」と、そこにうたわれた三つの都市像

冊子はB5判173ページ、見開きの写真と折込図を除いて2色刷印刷

平成4年(1992)に策定された総合基本計画「にぎわい・創生・あまがさき」と、その五つの将来像

A4判289ページ、フルカラーの豪華な冊子の表紙を、市内在住の世界的な前衛画家・白髪〔しらが〕一雄氏の作品が飾る

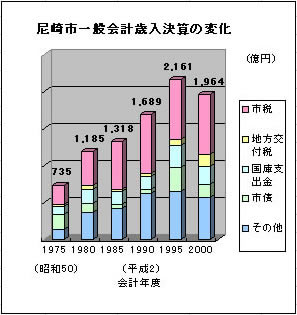

市財政構造の推移

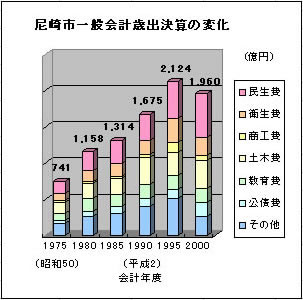

では次に、こういった基本計画の実施を裏付けるところの、市の財政構造の推移を見てみることとします(後掲のグラフ参照)。

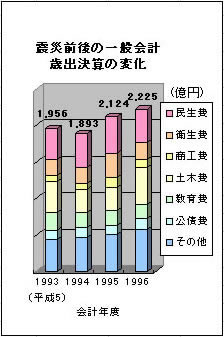

まず一般会計については、高度成長期以降も財政規模の拡大が続き、平成7年度をピークに縮小に転じています。消費者物価指数で補正すると、1980年代前半には停滞縮小傾向も見られますが、大きな流れは変わりません。ただ、ピークである平成7年というのは、阪神・淡路大震災が発生した特異な年なので注意が必要です。そこでその前後をもう少し細かに検証してみると、平成5年度をピークにいったん縮小が始まっていたのが7年度に跳ね上がり、8年度を境にふたたび縮小に転じたことがわかります。つまり、高度成長後も続いていた財政規模拡大のなか、バブル崩壊後の歳入減に対応して行政改革により事業縮小をはかっていたところへ、震災復興のため一時的に財政規模が拡大したというわけです。

次に、歳入歳出における内訳を見てみると、まず1980年代においては、歳入に占める地方交付税や国庫支出金、市債といった依存財源の比率が、市税などの独自財源に比較して低いことがわかります。尼崎市の場合は競艇場収入という他の自治体にはない財源があり、これを都市基盤整備などにあててきたこと、さらには競艇事業実施自治体への起債制限といったことが、背景要因としてありました。しかし、構造不況と震災という事態のなかこの構図もくずれ、90年代後半には国庫支出金や市債発行が増大していきます。一方歳出については、かならずしも内訳比率の顕著な変化は見られませんが、やはり平成不況のもと、民生費が増大する傾向が見てとれます。

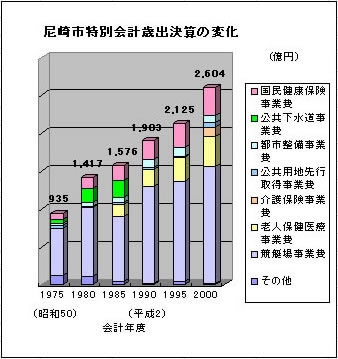

1990年代半ばにピークを迎える一般会計に対して、特別会計は一貫して増加傾向を示しています。内訳を見ると、まずその圧倒的部分を占めているのが競艇場事業費です。競艇場収入は、バブル崩壊後の不況のなか伸び悩んでおり、一般会計への繰入額も、平成2年度の136億円余りをピークに減少、平成12年度においては34億円と、最高時の4分の1にまで落ち込みます。収入を増やしてその落ち込みを回復すべく、設備改善などの投資を行なうことで事業費が増大していくという傾向にあります。

競艇場事業費以外の部分では、まず社会福祉関連の費目の増大傾向が見て取れます。国民健康保険事業費が一貫して増大しているのに加えて、老人保健医療(昭和58年2月制度開始)や介護保険(平成12年度開始)といった、時代の変化に応じた新たな福祉施策が始まったことがその要因です。これ以外には、都市基盤整備関係の経費が大きく変化することなく一定の比率で推移しています。なおこのうち公共下水道事業費は、平成元年度から企業会計に移行したため、特別会計には計上されなくなっています。

戻る

戻る

旺盛な施策展開

次にこういった財政基盤のうえに実施された、具体的施策を見てみることにしましょう。

高度成長期からバブル経済期にかけては、日本各地でハコ物行政が展開された時代である、と言われています。このことは、尼崎市においても例外ではありませんでした。

まず、昭和53年12月に始まる野草市政1期目においては、総合基本計画の掲げる「人間性ゆたかな職住都市」の理念のもと多様な施設整備計画が立案され、昭和57年には下水道の北部浄化センター、東部第一浄化センター、アルカイックホール、中小企業センター、魚釣り公園といった、多くの大規模公共施設が完成を見ています。とくに下水道整備は、河川の水質汚濁〔おだく〕防止および地盤の低い尼崎市域の降雨浸水対策を目的としたもので、尼崎特有の都市問題解決のうえでの最重要課題として、野草市長がもっとも力を入れた施策のひとつでした。このため、市域の計画排水区域に対する下水道整備面積の比率が、就任時の昭和53年度には29.8%であったものが、退任した平成2年度には90.4%となり、平成5年度には99%以上とほぼ100%に近い下水道普及率を実現しました。

野草市政の2・3期目においては、さらに多様な施策が展開されます。まず福祉の分野では、昭和58年に「尼崎市民の福祉に関する条例」を定め、市の責任のもとにおける福祉社会の実現を打ち出します。昭和58年は、老人保健医療制度が開始されるなど、国レベルにおいても社会福祉重視の節目となる年でした。尼崎市においては同年、総合老人福祉センターが東難波〔なにわ〕町に設置され、さらに昭和60年には身体障害者福祉センターが三反田〔さんたんだ〕町に開設されるなど、さまざまな分野で福祉施策・施設の充実がはかられていきます。

福祉以外の分野では、学校教員の教育研究・研修などを担う教育総合センター(昭和60年、三反田町)、市防災センター(昭和61年、昭和通)、総合体育館(昭和63年、西長洲〔ながす〕町)などが、この時期に開設された代表的な公共施設です。

ソフト事業の部分では、国内外に尼崎をアピールし、都市イメージを打ち出しつつ活性化をはかっていくというのが、この時期新たに取り組まれた施策の特徴でした。具体的には、まず昭和58年に中国の鞍山〔アンシャン〕との姉妹都市提携を実現。これはドイツ・アウクスブルク市との友好都市提携(昭和34年)に続く、市としては2番目の国際的な都市提携でした。続いて昭和61年には、まちづくりの推進と都市問題の総合的調査研究を担う財団法人あまがさき未来協会を設立。同時に、市制70周年であったこの年には、その目玉として「近松ナウ」事業が開始されます。これ以降、「近松のまち・あまがさき」をアピールしていくことが、尼崎の文化行政・都市イメージアップ戦略のうえで、大きく位置付けられることとなりました。

一方、都市計画の分野では、昭和59年に都市美形成条例と住環境整備条例が定められ、景観を含めた総合的な住環境整備という、従来より一歩踏み込んだ方向性が打ち出されます。平成元年には、寺町が初の都市美形成地域として指定され、城下町の雰囲気をいまに伝える歴史的景観の保全活用がはかられていきます。

平成不況のもと行政改革へ

野草市長に替わって六島市長が当選した平成2年から翌年にかけて、バブル経済が崩壊し平成不況が始まりました。厳しい景気動向のなか、六島市政は行政改革に取り組んでいくことになります。加えて、1期に終わった任期の前半を総合基本計画策定に費やさねばならず、さらに平成4年の市議会出張旅費問題による市政の混乱もあって、高度成長期の余韻とも言える財政規模拡大を背景に3期にわたって多様な施策を展開した野草市政と比較して、六島市政は目に見える形での実績をかならずしも多く残すことはできませんでした。

こうしたなか、六島市長が公約に掲げ、重点施策として実現したのが庄下〔しょうげ〕川整備事業でした。市域中央部を流れ、旧城下町を二分する庄下川は、かつては尼崎城の外濠〔そとぼり〕であり、子供たちが泳ぎ遊ぶ川でしたが、排水の流入やゴミの不法投棄などにより、高度成長期には著しく水質汚濁がすすみます。このため、野草市長時代の昭和63年に建設省による「ふるさとの川モデル事業」の指定を受け、平成元年度以降水質浄化や修景整備事業を実施。平成6年8月には面目を一新した庄下川を祝って「庄下川水まつり」も開催されました。

六島市長の後を引き継いだ宮田良雄市長時代においては、市長就任1か月後に尼崎市を襲った阪神・淡路大震災からの復興と、長引く不況のなか悪化する市財政の建て直しが最優先課題となり、市政はさらに大きな方向転換を迫られていくことになります。

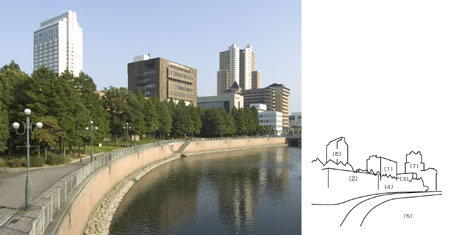

都市行政を象徴する風景

なにげない風景にも、都市行政の歴史を読みとることができます。

庄下〔しょうげ〕河畔の風景(平成17年7月、市広報課撮影)

高度成長期を代表する公共施設・尼崎市総合文化センター(1)(昭和50年開館)、同アルカイックホール(2)・中小企業センター(3)(ともに昭和57年開館)。同時期に整備された庄下川公園(4)は、年月を経て樹木が大きく成長しています。

手前は平成元年以降整備され、汚濁〔おだく〕がひどかった姿を一新した庄下川(5)。両奥には、平成5年に開館したホテル・ニューアルカイック(6)と、震災後に建設された再開発住宅・マンション群(7)が建ち並んでいます。

行政と市民

最後に、この時代の行政と市民の関係について、ふれておきたいと思います。

都市イメージや文化が重視されたこの時期、行政のみならず、市民自身による歴史・文化の取り組みが盛んに行なわれました(コラム「市民が創る文化」参照)。これらはおおむね、行政と協調的な取り組みであったと言えます。

その一方で、行政の方針や個々の施策事例をめぐって、抗議行動や異議申し立てが組織的に行なわれるケースも少なくありませんでした。本節2に紹介した市議会出張旅費問題(平成4〜5年)のほか、市の廃校方針に育友会が反対し、2年間にわたって紛糾〔ふんきゅう〕した御園〔みその〕小学校統廃合問題(昭和56年3月統廃合実施)、競艇場警備をめぐる市と警察の癒着〔ゆちゃく〕の発覚と市民からの追及(昭和63〜平成元年)、市の浜田川暗渠〔あんきょ〕化計画に対する市民の反対運動(平成元年、市が計画を見直し暗渠化部分を大幅に縮小する結果となる)、筋ジストロフィーを患う少年の市立尼崎高校不合格処分への抗議運動(平成3〜4年)などが、それにあたります。

これらは、マスコミに大きく取りあげられたのみならず、御園小廃校問題のように、市民合意の重要性をあらためて認識させたという点で、その後の行政にとって大きな教訓となったケースや、浜田川暗渠化問題のように、現実に施策を変更させた事例もありました。

こうした市民との対立事例が頻発〔ひんぱつ〕した背景として、高度成長期に形成されてきた行政システムのなかに、市民との意識の乖離〔かいり〕や、不正・癒着といったある種の制度疲労が生まれていたことは否めません。そして、これらが顕在化するなか、平成元年には市の公文書公開条例が施行され、同年4月から情報公開制度がスタートします。市民意識の変化のなか、説明責任や市民社会との向き合い方という点で、行政自身による自己変革が求められる時代が始まったと言えるでしょう。